粉彩瓷器鉴定方法

学装修 作者:jjjjjjjjj 时间:2018-06-06 19:48:32 浏览量:3712 来源:住范儿

导语:

郝侃朋友言之有理,不过纠正一下,粉彩当然要数康雍乾的好了,这句,粉彩数雍乾为对,康熙晚期的粉彩处于初创期,工艺技术不够成熟稳定,没有大宗生产,因而不是主流品种。五彩较之粉彩为康熙朝主流。粉彩是雍正朝大量出现并加以弘扬的,康熙朝是五彩,青花,珐琅三分天下,下面说说在下的看法:粉彩是釉上彩品种之一,也叫“软彩”。是借鉴中国画中的用粉及渲染技法,在素器上以“玻璃白”打底,彩料晕染作画,再经炉火烘烤而成,色彩丰富,色调淡雅柔和。粉彩创烧于清康熙晚期。它是在康熙五彩瓷的基础上,受珐琅彩制作工艺影响而发明的一种釉上彩瓷器。在颜色的配制上又借鉴了珐琅彩多色配制的技法,创造出了低温釉上彩这种新的瓷器品种。由于这种瓷器的色彩丰富、精美,因而很快获得了清代王公贵族们的青睐,逐渐取代了五彩瓷器的地位,成为景德镇主要生产的瓷器制品。粉彩瓷器发展到雍正朝极为盛行,特别是景德镇御窑厂,大量烧制宫廷陈设、使用器物,成为颇受皇家钟爱的器皿。民国时期,景德镇出现了以“珠山八友”为代表的新粉彩鼎盛时期,民国粉彩瓷的鉴定主要在烧造技术、图案、施彩技艺、制作工艺等方面,民国粉彩和晚清粉彩有着千丝万缕的联系:道光粉彩:道光时期由于社会上流行“及时行乐”的思潮,反映在纹饰上有大量斗鸡走狗,鹦鹉,蝈蝈,蟋蟀等图案。由各种彩蝶昆虫组成的“探花及第”图案也很盛行。同治粉彩:同治粉彩纹饰多带有封建迷信色彩。五福捧寿,麒麟送子是常见的主题。纹饰风格进一步图案画。同治粉彩人物最典型的特征是:人物有眼无珠,民国和现代许多仿品往往在人物眼睛中点上黑眼球,弄巧成拙了。光绪粉彩基本吸收了前朝的传统和特征。百鹿,九桃,博古图,蝙蝠,龙凤,八仙,麒麟送子等题材仍是主体。辛亥革命推翻清王朝、建立中华民国后,为皇室专烧制的御窑厂停办,全国瓷业进行改良,成立了不少瓷业公司,此时为了维持中国瓷业在国内外市场的需要,民国初期涌现了大量仿古瓷。上至六朝青瓷,下至唐、五代、宋的名窑名品以及明清御窑典型器几乎无不仿制,而且惟妙惟肖。粉彩瓷器是当时生产的主流。需要注意的是:粉彩人物类的大瓶、大罐,一般称作“嫁妆”瓶,一面绘粉彩仕女婴戏,一面书墨彩诗句,有的还带干支年款及作者姓名,这类粉彩瓷器多为20年代时的作品,有的画面也很生动,也是值得收藏的。总之,要想熟练掌握鉴定粉彩瓷器,一是闲时多看多研究。二是参加学习班,听听老师们讲授,再看看实物。三是不妨先玩出土瓷片。到一处窑址必捡一些瓷片回来,经专家鉴定后,作为标本瓷片放在家中,经常看,自然就会记着某窑瓷器的特征,以后在选购瓷器时就会用得上。四是要多看专业人士写的古陶瓷书,以及大博物馆或文博部门出版的图录等。但看书不能死搬硬套,不能看到市场上或文物贩子的东西和某书上的图是一样的,就认为是真品把它买下,还要细看它的釉色、纹饰、轻重、款式等。五是常到博物馆、文物商店走走、看看。这些场合的东西可作为标准器物学习。希望对您有帮助。 楼下朋友承蒙夸赞,老王我帮人靠的是自己的经验,我得回答都是原创,从不复制,帮助人嘛,就是要细致入微,描述细节,不然叫帮助么?与君共勉。

乾隆粉彩瓷器的鉴定有哪些方法

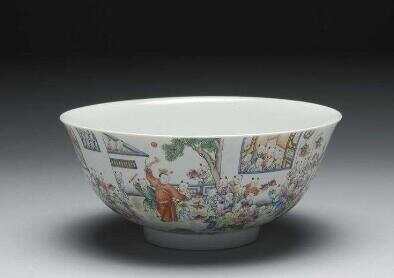

粉彩瓷器是乾隆朝彩瓷的主流!官窑和民窑都大量烧造,除白地粉彩外、有各种地色的粉彩器。如:豆青地、红地、黄地、蓝地、绿地、胭脂红地、木纹釉地、碎纹地等。 鉴定要点: 一、 器型:形制上丰富多样,特别是用于陈设的各式大型器,如转颈瓶、转心瓶、天球瓶、扁瓶、多角瓶等甚为流行。 二、 胎釉:乾隆早期瓷器的胎还是保持雍正时细润的特点,晚期由于督陶官的不力和经济原因,胎质不如唐英督陶的清早中期,但比晚清仍胜一筹。早期釉质莹润与雍正无太大差别,晚期渐糙。精致的粉彩瓷器釉面坚致,细润如脂似玉,光洁无瑕疵。一般粉彩瓷器釉面或莹润,或不够干净,釉面常有均匀似涟漪的小皱纹,以陶瓷板画表现最明显,但没有晚清时期釉面不平的波浪釉严重。 三、纹饰:乾隆粉彩器纹饰种类众多,有山水、人物故事、花鸟、婴戏、仕女、花果、花卉、题诗,均以当时名画家的绘画为蓝本,兼糅西方绘画技法,勾染皴擦,浓淡分水,清新明艳,立体感强。 四、 彩绘:乾隆粉彩具有用色浓艳、装饰方法多样、富丽华缛的风格。乾隆官窑粉彩集压印、剔划、绘画、开光、色釉、堆塑、描金多种工艺于一体。有的陶瓷器物下部分为色地,腹部为白色或白地开光,开光内绘粉彩纹饰。五、款识:乾隆粉彩官窑瓷器大多书“大清乾隆年制”篆书六字款,少数书‘乾隆年制“篆书四字款。民窑粉彩器亦有书六字款和四字篆书款的,但款识书写极不工整。掌握了以上五点就基本懂得如何鉴定乾隆粉彩瓷器!附录:五幅乾隆粉彩瓷器图片。一、黄地粉彩八宝纹花觚 二、黄地粉彩缠枝花卉暗八仙纹瓶 三、霁蓝地描金花卉纹开光式粉彩山水楼廓图瓶 四、金地粉彩缠枝蕃莲大吉瓶 五、 松绿地粉彩赶珠云龙纹长颈瓶

粉彩瓷器保养方法和鉴别鉴定哪里好

方法/步骤1观型瓷之型代表和展现着历史、人文、政治、经济乃至形制和生产力发展的传承脉络。是一个时段政治经济发展演绎过程最直接的体现。由于是最贴切、最真实的人文浓缩,因而,我们研究认识瓷之型的演绎过程也便于了解社会的进程与发展。如果我们对某一类的器物,从起源到发展的全过程有一番系统的了解,如瓷壶类,那么我们从器型,全然可以粗略地以型断代,然后依据同时代的取材、用料、配方工艺、人文历史等进行全方位的核实论证,就完全有可能准确的断其年代。假如说年代确立不了,那就容易张冠李戴,形成老虎吃天,无法下爪。由此可说,鉴定瓷器,观型断代是坚定的第一要素。2看纹这里所说的纹主体放在绘、刻、划、印、堆、贴、塑、镂空、镶嵌等纹刻。老一辈的专家曾说,明白了形与纹就等于明白了器物的80%。这一论点在无造假的前提下是完全正确的。器物的绘画、装饰、纹饰反映和体现了一个时代的人文历史,风土人情,君王嗜好,以及生产力的发展和工艺水准。纹饰的范畴可分为两大类:一是皇家官类,二是民俗民风。由于纹饰表现风格、特征极其鲜明,为我们识别与断代提供了很多便利。例如我们将唐宋元明清的某一种门类的工艺器,做一番比对,我们从他们的变化演绎过程,便可读懂相关的文化与历史,并且能相应的了解当时的生产力的发展状况。而这些全然的了解与掌握,反过来等于为我们认识它们提供了最强有力的证据。比如:没有人会把定窑划、印花与耀州地刻花混为一谈;也没有人将元的贴花和吉州的印花分不开,这就是纹饰魅力与特征所在。3看釉通常人们将釉比做瓷器之衣,十分形象。在一般人的眼中,仿佛所有的瓷之釉都是一样的,其实不然。大约从战国开始进入汉,就在陶器上挂釉。早期至唐多为石灰釉,而后为石灰碱釉。唐时釉中入玉粉,后来在加玉粉的基础上,又加入玛瑙粉等稀有原料。于是自从上釉以来到民国,如果能将所有年份的瓷器上手抚摸,便会感到他们的手感是不一样的。其中有的坚如钢,如五代柴之器(其中一种);有的非常润,像宋代民汝器;有的玉质感强;有的犹如石蜡;有的从釉至胎都一种感觉,有的釉硬胎绵是另一种感觉。这都源于配料和烧制工艺。功底深厚的藏家一摸器之釉面,就能断个八九不离十。而一元配、二元配以及内入玉粉多还是玛瑙多,高人皆能明白。看釉的另一方面,是观传世痕迹。只要传世的一定有传世痕;只要是出土的,一定有土沁。当然也与材质和年代以及存放环境皆有关。观釉的第三步是,看是否是出土器,因为只要入过土的,在器面上一定有入土的痕迹,而这里所说的入土痕,不涉及釉下,而是指釉面被地下土质中的酸与碱包裹之痕。这种痕迹,见水以后便在器表有显现,细如粉剂的尘沫状,为灰白,有涩手之感。这都是从观釉可以获得的信息。这些信息为鉴真论假,可提供着一定的论证依据。4识胎质胎作为瓷之骨,是瓷器之根本。而这里所讲的胎,不是讲修饰,而只讲其原料成因。我们知道,从两汉三国、南北朝以至唐宋元明清,粗略的划分一元配和二元配;细致的划分则具体到某一个年代的官器民器,以至各个时期在原地取材。我们说胎泥理论与五泥的运用是贯穿于千百余年的制瓷工艺中的。而我们除了对胎质本身的区别外,一切官器御品都根据皇家的要求,溶入了玉、玛瑙、宝石等元素,形成官器御品中的特殊材质,可以这样说,一切官器御品之所以胎骨细如膏泥,缠绵如美玉,坚硬如刚,满足大与特大型工艺的烧造要求,根本的原因是材料决定一切的。而他们为了烧制出一代佳器,原则上在遵循这一个原则:“无宝不烧器”。于是一切官器御品中,除了展示着各自的风格特征外,统一的原则是:亭亭玉立,坚者如钢,绵者如玉。而如果我们细细的将各个年代的瓷器做一个对比,那么它们个性的凸显是相当清楚地。相信,不会有人把唐之胎会误认为是清之胎。这说明胎与胎在不同的年代,是有很大的差别的。而从大的差别去着手、从小的方面去着眼,熟记于心,对鉴定真伪十分有用。当然,从胎而言年代越是距离近的,越不好区别,这涉及一个功底功力的问题,但如果说我们真正的下到功夫,具有特殊风格的年代器,那还是可以分清楚的。如元代早期的疏松、元至正时期的坚实、永乐的绵中有硬、宣德的绵松、成化的膏泥状、康熙的致密等等,这都是极具风格的。如果一切掌握的很好,那么也可为鉴赏古瓷提供便利。从胎泥的进化演变来看,它的演绎过程是:河泥胶质状到窖泥浆包状,再到合保泥的玉质感,及莹润无杂的漂白泥,这种进化过程的了解都予鉴瓷十分有利。5看釉光器物年代越久远,釉光越深遂,而这种深遂的釉光,是年代久远包浆厚实的最真实的体现。在釉光中观瓷,可分出土与传世两大类,其中又有釉厚釉薄的区别,还有釉中元素多与少不同的差异,而年代越久远,釉光层就越厚,而只要釉内添入了多种元素,那么釉面迎光内含五色也是必然的。而这种含五光的器皿原则上不存在徦者。收藏功底深厚者,可以从釉光中辨识器物之真假,并能划分出精美还是一般。出土器物与传世器物的釉光显象不可同日而语。出土器物由于地下水、土壤中的酸与碱,在漫长的岁月中,碱分子或酸的成分会侵入釉中,而依据胎的疏散和致密的差异,沁的程度也不一。但只要被沁,则表面光亮温润的釉光便不会真实的展示出来,这样会影响断真论假。这需要半年或三年之间的擦拭、挥发还原的过程。让其自然的釉光重新展示出来。比如说:一件官器御品,在不被侵蚀,完完全全在自然的传世之中,那将精美绝伦,而且其美感要远远超越一件同原料、同工艺的同类新器物。这是因为,古老的器物在漫长的岁月中,神奇的大自然在无数次冷热变化中,使得器物从内到外、多元素的不断地在变化,从而使古瓷表面形成一种似有非有的雾光之圈。如同一道雾光罩在古瓷上,显像出神秘之极的朦胧之光,而这种光是只有在大自然依据岁月的造化下才能形成的。如能看懂这种釉之光,也为鉴赏瓷器提供了又一便利的条件。6查土沁土沁之痕是器物入土受浸所致。就器物的归类而言,土沁可分两大类:一是器表之沁,二是釉内釉下直入胎骨的沁。土沁之痕与自然界中的多色泽酸、碱、盐等土质相关。原则上宋以前一元配的器物较二元配的器物受沁严重。当然也与存放环境的墓穴坍塌、完好等因素相关;也与器物本身的多元用料、制作和所存放的地质的铁等元素含量不同有关。原则上可直入胎骨的多为可溶于水的如盐碱等类似铁矿山区的这种氧化物则多沁于表面。而在我国特定地区的特殊树种根须沁于器表的也有。从土沁观器物,可提供很多的便利。如黄土地的土沁痕,表面为干净的,沁点是反映在釉下的。而表面新、内部成点状的这种土沁斑器物,则不存在假的可能,当然前提是要懂得识别真实的沁斑。我国幅员辽阔,土质结构多种多样,酸碱等沁以及现代工业的微沁也是存在的。所以,目前的有些现代科技手段因数据难全,故也有误差。因而,不能以某一种环境下的器物之沁作为通用标准来试行运用,而要客观公正的,具体情况具体对待。合理的运用全方位的知识,做出正确的断定,如此将会极少出错。出土器会出现其特殊的变化。因受沁而气泡破裂,以及二次开片等,因受沁程度不一,也会使釉表发生另类变化。如观食用碱遇湿放干后的变化,再去观出土于盐碱地的器物,用这些自然现象去联想古瓷,会受到相应的启发。7查传世使用痕迹在我国的古陶瓷系列中,虽然千百余年的战火连绵,王朝更替,但传世器物仍客观存在,当然也有些重复入土、反复传世。于是,一切器物只要传世,便会有传世使用的痕迹存留在器物的表面,而只要是传世痕均无规则而言,并且细观那些使用痕,定会有深浅不一的层次感。也就是说是有深有浅的,并且其痕线中的光感、润度也绝不相同。这是个要细细观察和长期历练方可把握的。而且由于瓷种不同和釉中元素的多样性,使用的痕迹是不一样的。所以需要分别对待、灵活应用。在使用痕的观察、体验中,最直接可以感觉到的是器物的老与新。其次是瓷器物表面的新与旧,不取决于年代,而取决于材质。直接能感受到配料精、工艺好的御用器物时,纵然年代久远,但远比不堪精美的器种显得更新。如唐的秘色瓷要远比清晚期的有些官器还要显得更新、更亮丽,这是材质之故。当然由于历史的原因,有些瓷器被重复出土传承下来。这种器物的传世使用痕极具特色。认识和分辨它们,主要源于见多识广,直接上手细观、勤思,便可渐渐掌握。8辨开片器物的开片与材料、配方、工艺、炉温皆有关系。有的器物开片总体十分相像,这是某一类的器物已从配方、用料、烧制工艺等,全然形成了一整套的流程工艺。形成总体固定的规式化,对于它们而言可以形成一种思维模式。如北宋的部分官器:北宋官汝器、宋耀州窑、宋哥窑器等,他们全然具备了自己的特征、风格,因而深谙此道的大藏家,仅看器物的开片,也能大概的断个几分,像唐三彩也多如此。也有些器物的开片是没有规律的,完全是不成定格的。但只要会开片,自是事事有缘的。有的开片特征鲜明,风格突出,而且相距的年代甚远。如:明弘治的“娇黄”,细观其开片的纹路,竟然如同宋天青汝瓷开片;这说明仅在釉面的用料和烧制温度定然有其相似和接近的可能。所以说,我们将开片作为一个鉴定要素提取出来,对于认瓷识真十分有必要。宋以前的出土器多会形成二次开片,北宋厚实高温亮丽的官器中,有的会出现冰裂纹片。而类似像这种极具年代风格的器种,是不可仿制的。其原因是,其原料、配方不知。纵然今日得知成因,因果关系也爱莫能助。因此,古瓷之开片,释放的信息,有待我们去探究。也正是因为它不可仿制,因而为我们提供了鉴定的依据。9釉面色相认定釉面的色相组成,是胎与釉的组合成像。而不同时代,不同器物的色相特征与它对应的年代、取材用料是密切相关的。如唐三彩釉面色相泛红,越之秘釉面温润发青。以及宋元明清各种窑口器物色相、种别都极其鲜明。了解掌握它们,对我们断代识真辨伪,极为有力。如果我们从色相涉及的取材用料等相关知识能够掌握时,我们很大程度上不会被造假所左右。因为现代人一不知过去的取材配方;二不可达到与古瓷一致的色相特征;三是色相还因年代、自然等等不可人为的因素所左右,所以不可仿制。认识釉面色相的特征,包括单色釉和彩瓷都大有益处。比如说粉青釉,从宋的湖田、龙泉、至元、明清,因不同的时代配方、用料独具特色,于是,它们的色相特征完全不一样。如果我们对它们了如指掌,仅此一点也不会从年代上张冠李戴。沿着这一切入点,然后以对应的器物时代取材用料、工艺特征、绘画风格等核实,便也会为辨真论假提供有力的帮助。而面对彩瓷,当避之彩光,影响到观本色底釉,并要不受彩绘色泽光晕的左右,抓住根本。瓷器同万物一样,有其自身的特点,但也大同小异。应融会贯通、灵活应用。大凡发青光的白色釉中,便是玛瑙多之故。而大凡只润不发青光的御用器,玉粉多之故,这一特性皆源于内在的原料,观表抓其本是鉴瓷里手的特点。青花料的特征与绘画风格青花用料的种类总体为进口苏料,石子青、平等青、回青和洋兰等,而苏料又分提纯和未提纯。未提纯的铁斑下陷严重,并集积严重的锡斑凝结块。严重的会在凝结块上出现冰裂。而经过提纯的,多沉浸于釉下,也有微量的锡斑点,但绝不会形成严重的凝集冰裂现象。回青料也含铁,多与石子青配用。而平等青基本不含铁,因而发翠兰色,成化青花有用。洋兰为化工料,仅出现在光绪以后。从使用年代来说,苏料自唐到成化早期,石子青、回青料有几种说法:一,元代小器上有用;二,唐宋始用,使用期限至光绪。从绘画风格来看,主要和时代的历史、社会文化相关。而古瓷的绘画用意、手法表现、风格特征都是最与时代贴切的真实写照。比如青花的纹饰层次以及表现寓意,尤其官窑都是有规有矩的,于是,当真正了解古瓷从龙到各类花式文化,也就可以基本确立一件官瓷的对与错。因为封建制度下的陈规戒律,恰巧非常明白的体现和展示在了当时陈设瓷的绘画当中,对于它们的全面了解,可以为鉴瓷奠定基础。比如,从龙凤纹的识别上,龙作为华夏的图腾,历代王朝在龙的绘画风格上极具特色。它是有定制与讲究的。如朱明王朝的猪嘴龙,绝不会出现在清器上。再如草莲配多为进贡器;王者奖赏的靶叶向下;教导廉洁奉公的少不了缠枝莲等都在官器上会有寓意表现。因此说官家之瓷是内含着深厚文化的。对它们的了解也有助鉴瓷。彩瓷用料的使用范围及绘画风格彩瓷器的形成风格当在唐五代开始,虽说材料有的源于矿天然料,有的为釉彩烧结块,但由于时代的进步与发展,很多只有某一时段的器上才会出现的料种,后朝不得而见,这主要是配方不明,而这种料种的时代特殊性就极其明显。至于上彩的风格与绘画技法,更是各具特色的。书画中所说的摏擦、点、染及填绘等等一切技法,在彩绘器物上都有应用。只不过瓷上作画更难于纸而已。从彩瓷的料种色泽、绘料的纯度、材料的种类以及由简到繁的演化进程,原则上与时代共进。而一些特殊器物的料种与绘画风格,是极具时代性的。彩瓷的釉下、釉上、三彩、五彩、斗彩、素三彩、粉彩、珐琅进口料,国产料都会直接在瓷器上最真实的表现出来。它们从发展以至衰败都是有时段的,而这一切恰巧是我们认识、识别、鉴赏瓷的断代依据。原则上,古时的多种彩料现代人不可仿,而绘画技法更不用谈及。如能将古彩瓷的材料烂记于心,仅此一招。后仿与现仿一眼可辨。由此可见,古彩瓷的太多特征,只能是历史的产物,而不是我们后人随意可伪作的。器物釉下机理变化器物的釉下机理特征,从汉到清,各种器类各不相同。而这种风格迥异,特征不一的成因,是瓷土配方、取材用料以及烧制温度的使然。假如我们有幸像那些大家一样,可以将其所有器物肌理特征细观,一路走来,全部过目以后,我们会发现,各个时代、各类器物,同时代同类器物是有规律可循的。比如唐邢器、唐越窑秘器以及北宋官、宋定、宋耀州、宋龙泉以至明清各类器物的釉下肌理变化,一定各不相同。从一元配到二元配,从一般器到特殊器,尤其是那些御用精品,它们的乳液状肌理,令你不敢相信,那是古瓷的胎质。犹如玉粉或玛瑙,或如脂,或像膏,这便是一种器种釉下的肌理特征。而釉下肌理的微量分相重组的微微变化,都是漫长岁月中大自然的造化。比如,只要是古老的瓷器,一定会随日月的延伸,肌理的稀释液会向稠、浓、密以至混浊的肌理方面转化。而只要已经展现出上述之证,则必然是拥有一定年份的古器。但到底怎样才能辨清,这要有功力。然而,只要肯用功,功到自然成。而如若可以从釉下的粉态到液态的细微变化(如像煮稀饭似的,出现的米汤、米粥、米油的这种现象)中寻找出其变化规律的话,必然有助于鉴别古瓷。这是一般情况下的表现特征。釉下气泡重组结构变化器物的釉下气泡生成原因众多,而主导成因为胎质与温度,也就是说只要是高温器的两晋之器,也同样有气泡。总体来说釉下气泡不是无规律可循的。只要我们潜心研究,我们会发现,气泡的大与小、多与少、以及泡内雾状亮的底有很多小泡状(大泡包着小泡),以及聚集状和破泡等等的变化重组,都是各具特色,各不相同的。唐五代秘色瓷的气泡疏朗、明白,内含双亮针点。入宝石的北宋官窑大泡下方为晶体状小气泡;哥器为多泡组合成攒珠聚沫等等等等,各具风格。藏家们所言的元青花或斗彩,都是特征极其鲜明的。时代在进步,科技在发展,文物鉴定不可陈习不变,应当从表走向内,从表面现象探究到内中,如此才不至看错。事实上,釉下的一切变化都是客观存在的。比如,出土的唐宋器之中,多者会出现破泡现象,而有的表面完整,而但下泡破,只要如此,必真无疑。这是器面釉厚,器内胎质剧烈变化所致……。由此可言,古瓷的气泡学问,一旦清楚明白,对鉴别真伪也可助一臂之力。查稀有元素的存在与变化我国的古瓷之中,古人们为了令其精美,想方设法地将太多的珍贵元素碾碎,加入器物之中,有的在胎里、有的在釉内、也有的在彩中,这些不同的元素在器物之中起着不同的作用。自汉最精美的器物之中有稀有元素入内如:宝石、玛瑙,玛瑙入胎、玛瑙宝石入釉;自南北朝开始玉粉入器。而唐时邢器入玉多,越器入玛瑙这是事实。唯越秘和耀秘则是玉和玛瑙入胎入釉最完美的结合器,并已有微量宝石入内,从而水晶莹润,成为国粹。进入北宋官窑、汝窑等,有大量宝石粉的溶入。于是五彩之光呈现。从宋至清,所有的官器中的御品,绝对是一种“无宝不烧器”的局面。据说国外以中国古瓷内含稀有元素的这一必然事实为基本点,在研究鉴定瓷的仪器应当是切实可以的。当我们不可理解为什么古瓷会闪烁出不同于器物本色之光彩时,应当认识到,其实由于太多鲜为人知的宝贵元素。被粉碎后添入器里彩中,它们的真实面貌发生了某些变化,这样我们不便一眼认出,但只要努力的下功夫探究,应不难明白。要观玉和玛瑙,要从两晋南北朝这种低温器开始,因为这样可观到原石粒。而观宝石则要从清向远古看,因为晚清御用器中更明白,而当从表上看明白后,再向釉中转入,如此方可看的更明白。我国的古瓷是国之瑰宝,说国宝不是夸张,而是真实的写照。从稀有品元素存在上认定,也是一个切入点。而釉下有稀有元素的在漫长的岁月中会出现分离、重组结构变化。这是一定存在的,它们的折射晶体之光。或成堆状、或成线状、或成点划线状。自有其道理和规律可循,而只要有这些真正的表现则无假器可言。釉下有机物生成结构变化瓷器中的有机物生成,是从瓷器烧出窑的那一天(微博)开始,将伴随日月星辰和岁月的流逝再逐渐生成,并发生着变化。而这种有机物的生成变化,不仅在表面,同时在釉内以至周身的每一处,都在生成变化。相对而言,材质越精细,这种变化越小些。但这种变则是永恒不变的真理。通常情况下,一元配方器和二元配方器,由于胎质结构上的区别,釉面的厚薄不一,以至烧造上温度的差异。于是当各类的瓷器从胎至釉的致密坚硬度有别时,对器中有机物的生成变化会有影响。比如说宋代汝器易陈旧,而那些陈旧的有机物多为杂色斑,便是一种类型。那么早期元青花、明宣德以及康熙青花的釉下有机物的生成变化明显各不相同。他们相对各有各的特征。而如果细细进行剖析,便可以寻找出它们的规律特征,它们最大的特征是表面纵然整体一新,而釉下的有机物生成变化则非常明显。而只要同此一致,那必真无疑,天下没有表新内陈旧的假器物。时代特征的印迹确立古瓷的任何器物都有一个成熟发展过程。而演绎进化的过程,从料而言、从一元配到二元配、从包罗万象的工艺、从青花到彩无所不包、无所不含。而诸如此类都有自身的局限性、和缺憾存在。而这一切的不可达至完美的缺憾,恰巧都是时代的印迹特征,而它们是不可效仿的。事实上很多的专家以至学者,正是从时代特征的印迹点上来确立和认定古瓷的。我们从一个罐瓶的不可无差错的圆度上来认定一件器物的对与错;我们从一对器物的不可同等高来初断他的对与错;我们从宋以前一元配不可成型大器的材料上确立一件器物的年代上限;我们从民族文化特征上断定是辽和其它时期的器物;我们从一种特殊的器物工法确定器物对与错等等等等。这不同时代的特征印迹,以及生产力发展的局限下,导致必然的工艺缺陷,这都有助于我们的鉴真论断。如若我们可以完完全全将这些时代印迹的多样性和特殊性熟记于心,以这些不可效仿的特征印迹断其真伪,同样可行。世人只言一点否决法,不知一点也可确定。事实上一点认定法同样可行,而且可以断真论假。微观识瓷认定法我们通常看一件古瓷,容易看大,不看小。容易从宏观上观型看纹,而忽略微观的分析与认定。事实上,如能掌握微观的要素,则乃为鉴瓷里手。当我们从汉至晚清、民国一切古陶瓷全部主体可见识的情况之下,我们将某一个年代、某一类器物全面认真地从胎至釉等细细观察,我们会发现它们的共性之点存在特别突出。而只要抓住这一点,尽然足以断真论假。比如南北朝的塑件,只要以微观法看到器面有玛瑙原石粒和脱落的坑点,便一定没错。这是因为,只有此时的器物,因温度不达而出现这一特征。再如宋汝的斜开纹、元中期的釉面玛瑙粒小白点,以至唐黄釉金沉底、进口苏料早期铁斑深陷,并锡斑爆外有开裂痕。至正器锡斑内陷,成化中期因釉厚而平等青色极淡。康熙青花色分九种,故而有凸感等等。所有的一切器物,尤其以官器御品,都有极具特色的突出点,只要用心细细钻研便会找到。而一旦掌握这些微观识别的方法,将不会断错。任何器物,最大的可能只会出现:像将元器定在了元末明初,将永乐釉红和洪武的搞错,但真与假绝不会搞错。因为太多的最具特征的特殊现象,永远不可仿制。微观法所包范围极广,从形到胎至釉、彩料、配方和彩的裂纹等等,保罗万象。以至如宣德的桔皮纹、成化的气泡、康熙的铁斑点、道光的波浪釉等,都是微观范围。融会贯通合理应用,鉴瓷将不会出错。胎足的修饰风格认定我们发现,从我国的战汉开始至民国,各个时代、各类窑口、以及各类器物的胎足修饰方法,极其特别。大体上一个时代是一、两种或最多三种风格,而且特征明显突出。从胎足的修饰风格,表现展示:一是实用,二是整洁,三是为了美观,如改变胎质缺陷(如黑色和粗糙。),上了护胎粉土、釉和彩釉等,形成了从原始的笨拙到美观的演变而这种各时期、各种器型迥异的风格,与那个时代的整体器型成为配套。我们看到所有的鉴定者都不会断瓷不看胎的。因为瓷胎的表现是直接的,修饰手段是独特的,释放的信息也是真实的。造假者正是因为并不知各个时代器物胎足的修饰风格,因而会张冠李戴,被人们识破。古瓷的胎足官器、民器、御品粗看一样、细看决不一样,而且御用器种有特殊的修饰方法。如:永宣御用器中胎足外墙高于内壁,成斜切口状。仅从款上看,我们常会将官器与御品混为一谈。事实上书御制的总体时为宫中所用,但未必为皇帝所用,而真是皇帝所用的,那一定更有特色,胎足的修饰也定然精美异常。我国幅员辽阔,疆域漫漫。为了满足时代的发展和人民的需要,因而历朝历代的制瓷烧造都是就地取材。如:如此胎的色种所表现了极为明显的特征,有的影响着美观等。为了改变那些缺憾与不足,底足有的上化妆土,有的上护胎釉,有的则为接黄釉护胎底。这一切有的为时代特征器,有的是某类特种专用器,所反映的信息和文化内涵自然有别。这些深层的寓意,对于我们破译特殊器种极为有利。从一般到特殊修饰风格的渐进认识,不仅有益于识别,而且也有益于对器物的年代真假的准确定位。款致风格认定古瓷的款致风格极具特色,如:唐为刻;宋有刻、有书;元器面有醮釉,釉下书写,也有底刻与书写的;洪武釉里红有器身书和年代书的;永乐多篆书;宣德满身书……等以至民国。器物款的书写方法、用款特征,以及不同时期所用如青花料种,在不同时代、不同器种的或下陷、或上鼓、或晕散等等。这都是在识别款致时,不可忽略的款的色相。受釉面的厚薄影响。成化中期御用器,因釉面肥厚而款色明显淡。乾隆御用器中,如九寿桃,底足釉太厚,青花色款成了紫青色。这都是特殊的缘由所造成。而越是特殊的,越要细细观之,如此便会掌握真谛。再如,我们都知道成化款的书写特殊,但其它写法也存在。有的书中确立出款的书写方式过于机械,还有的竟然规定了书款的料种,这不完全正确。我们识别款,不仅要注意形,也要注意神。还要确立书写款的用料,以及在器物上的必然变化。如苏料中含铁,那下沉只是多少而已,但沉是一定的。再如,书写的是金款,则要明白和认识金,金都不对自然就不用再看了。如何从某一点能够做到完全明白很不易。因为所涉及的不仅仅是个书款,同样涉及的是包罗万象。而一旦搞明弄清,对鉴真论假也有极大帮助。

乾隆年的瓷器最简单的鉴定方法

鉴别清乾隆时期瓷器的真伪大致要从五个方面入手。1、看釉面,乾隆瓷器的釉面大多有橘皮纹,也有的器物,如青花六字款的青料部分卡看到较明显的针眼感。仿品多无橘皮纹,釉面比真品光亮,没有浑厚感。2、看器足,乾隆时期器物圈足,官窑中的霁红、霁蓝等一般均呈糯米粉感的泥鳅背状。仿品胎足多整齐坚硬,机械工艺明显。3、看色料,乾隆青花瓷青色雅丽,纹饰中果实、叶瓣部位用点染法上色,有深浅不同的层次感。仿品多用涂抹法上色,也有用点染上色的,但青花色料较薄,浮于表面。4、看装饰。乾隆时的器物,装饰图纹多为龙凤纹及吉祥图案。除部分装饰风格沿袭康熙、雍正遗风外,还有集堆贴、彩绘、镂空、色釉等多种装饰与一器的多彩釉器物,其色釉呈色鲜艳,独具特色。后仿品图纹多色彩沉郁、无光、画风无神、呆滞。5、看款字,乾隆时的瓷器产量多,写款人几经易手,款字的变化也较多,其中“清”、“乾”、“隆”、“年”、“制”五字的笔画略有出入。民窑也多有写乾隆年号款的,也书“大清乾隆年制”六字篆书款。

清代乾隆年的粉彩有哪些快速鉴定方法?

瓷器鉴别知识----大体讲,瓷器鉴定主要是从器型、纹饰、胎釉、款式等各方面入手。器型方面,赝品侧重于器物造型的古拙、敦厚、粗笨、秀美、玲珑、华丽等不同风格进行研究,详加分析对比,摸清其演变规律。仅举玉壶春瓶为例,自宋代始创以至晚清民国,历朝均有制作,而风格却代有变迁。如清雍正时所仿明宣德青花玉壶春瓶,虽然制作精工,但其余姑置勿论,仅造型一项的微妙差异亦可略见端倪。除整体风格外,对于不同器物,还要从口、腹、底、柄、耳、颈、流、系、足以至瓷器内部等各个局部加以观察,看看各时代有何异同。若能经常把玩和测量古瓷的器体部位,体重厚薄,熟记大小,对于鉴定工作十分有利。纹饰方面,也同造型一样,具有明显的时代特征。无论题材内容、装饰手法拟或工艺技术,不同时期的纹饰均有不同的表现,成为瓷器断代和辨伪的有力依据。例如明初永宣瓷器中的青料晕散和下凹斑痕等特有现象,后代仿品都不能准确再现,清雍正仿永宣器,常用复笔加重点染青花来刻意仿较宣青的效果,但因钴料不同,就无法克服色彩漂浮的弊病。又如成化斗彩文饰中“花无阴面,叶无反侧”;画人物衣纹不加渲染,表里不分,如着单衣。这些微妙的时代特点,往往为后世仿造者所忽略。至于施彩工艺的演变,如成化斗彩中独具的姹紫色和不施黑彩(用黑彩勾勒轮廓线最早不应早于正德);明代及清初红彩均为深枣皮红色;明代绿彩多显黄绿色;粉彩是于康熙中晚期才出现的;此类知识必须具备。另外,纹饰图案所表现的画风和笔法,也特别值得注意。如后仿清前期珐琅彩、粉彩、五彩、斗彩等器物,运笔常显拘谨、幼稚、生疏、滞断,或图案层次不清,无生动感还有的纹饰过于细腻,亦足以引起我们的怀疑。胎釉方面,胎为骨,釉为衣。鉴别胎质时,可从器足的无釉处入手,注意胎土淘炼的纯净与烧结的缜密程度。因时代淘炼方法有别,明代以前较之清代、民国,胎土中含金属杂质为多。如著名的永宣细砂底器,露胎处可见金属自然氧化形成的黑褐色星点或火石红色;而后仿清代、民国胎体,却均因淘炼过细,没有这种氧化斑,成为赝品致命的破绽。另外明代胎体迎光透视,多显肉红色;明成化胎体透光显牙白和粉白色。而清代及民国仿品则显青白色。清康熙瓷胎质纯净、细腻、坚硬,为清末初仿品所不能及;而很多日本仿中国明清瓷器,其胎质烧结瓷化的程度又过高,以指轻扣,发声清越,就仿品之逼肖而言,亦成缺陷。至于鉴别釉面,主要应注意观察釉质的粗细,光泽的新旧,釉层的厚薄,以及气泡的大小和疏密程度。例如明代瓷器釉面都闪现不同程度的青白色,器足釉面与器身釉面多不一致;明早期釉面常有无色的自然开片及缩釉现象;明代宣德的桔皮釉,与清雍正和晚清、民国时期后仿器的小波浪纹之间,有着细微的差别;清康熙瓷器釉面具有紧密感,出现硬亮青釉,浆白釉,并有破泡现象。种种,各自具有典型的时代特征,对于识破伪品最具说服力。另从釉面的新旧光泽看,很多仿作者故弄玄虚,将仿品釉面作旧:土埋,打磨,药滑,茶煮,浆沱,甚至稍加损破,以示出土状。然后这些不自然的作旧光泽,决无古瓷那种年深日久、自然形成的“酥光”现象。最后,款识方面,历代更是千差万别。体会各代识的不同风格,可以从研究笔法入手,然后将真假瓷器款识相互比较,结合实物,反复审度字体的结构,排列的形式、落款的部位,以及款字色泽的深浅浓淡等。另外,还应注意总结同一时期早、中、晚期款识不尽相同的变化规律。总之,辨识瓷器真伪,上述条件缺一不可。同时,也要防止草木皆兵,对所见器物一概乱加猜测。欲提高鉴定水平,首先应多看真品,其次也可以选出一些典型的伪作赝品,经反复对比,切磋揣摩、积累经验。如此,对瓷器的真伪、年代,才能作出真知卓见的判定。

怎么鉴定粉彩瓷器是老的?

怎样鉴定粉彩是老的