图解元代瓷器底足特征有哪些

软装 作者:zq1976 时间:2018-06-06 19:48:16 浏览量:3696 来源:住范儿

导语:

洪武时期大多瓷器底没有釉,且有尖钉状凸起,糙底,粗瓷保留元代的斜削足,较细的瓷器改为平削足。

如何从瓷器底足上看出年代痕迹?

鉴定瓷器的年代和真伪,要从细节着眼,小小的一个瓷器底足只要会分析,就能很轻易的避开假货找到真品,例如瓷器底足上的“乳突”、“旋痕”(包括田螺纹及切削纹)、“跳刀痕”、“棕眼”、“火石红”(窑红)、“垫烧痕”、“米糊底”、“敲底”、“沾窑砂”等,都保留了古代烧制陶瓷时留下的年代信息。“乳突”是指底足上隆起如乳房状的凸起,元代的“乳突”最为明显,明代早期的乳突也比较大,至永乐宣德年间,乳突变得细小,后来的弘治,正德乳突比较少见,不过到了嘉靖,万历年间有重新出现乳突,一直到崇祯末年才消失。所以,乳突是明代以及明代以前瓷器的特征之一。“旋痕”,包括跳刀痕,在明末清初时非常明显,明初时底足外壁往往有重刀斜削痕;宋时底足内壁也有旋转半圈的刀削痕,致使中间隆起一脊梁。而在明正德时底足处往往有放射状的田螺纹。棕眼,又称针鼻孔,康熙时的瓷器底部釉层上有大小不一的棕眼,分布不均匀,无论大小都能从棕眼中明显看到胎体,光绪民国以及现在的康熙仿制品,棕眼往往较大,并且很浅,看不到胎体。火石红俗称窑红,明代前期,因为胎土中的铁含量比较高,加温时露出胎土的部分会氧化成砖红色或者羊肝色,明代民窑的削足出火石红特别明显。仿品的火石红完全不同,大部分是用浆釉涂抹的,看上去非常轻浮,还有些偏黄。后期火石红比较淡,不过宣德时仍能见到火石红斑,直到清代早期尚能见到火石红。米糊底,明代以及明前的砂底大盘,由于胎中含铁量高,在通风冷却时会形成像米饭烧焦的片片印记。“敲底”,道光时钧红,由于釉肥厚,流到底足处烧后与所垫物粘连一起,为使其分开。只好人工敲开,造成底足如狗咬一般,但尽管如此,由于年代较长,所敲处,胎色变深,且手感平滑。“沾窑砂”,由于过去特定的烧窑工艺,往往盘碗底足就沾有较粗的窑砂,如磁州窑碗底足就沾有较粗的窑砂,明清时不少盘碗等瓷器足内也沾有窑砂。上述各项古瓷底足的特点,都是判别古瓷和新仿瓷器的重要依据之一。当然随着新仿者水平的不断提高,新仿瓷器也能仿制刀痕,火石红等,但如仔细辨别还是能有所区分。如新仿火石红有的铁红染料涂上去的的,认真鉴别便可知真伪。古瓷鉴别包罗万象,学问深奥,但若能孜孜不倦,持之以恒抓住突破口,还是能够做到逐步掌握并乐在其中的。

有两个底足的瓷器

卖不

识别瓷碗底足字

湖南石湾。

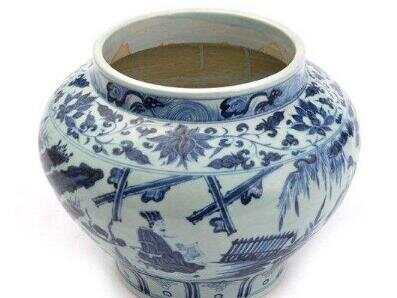

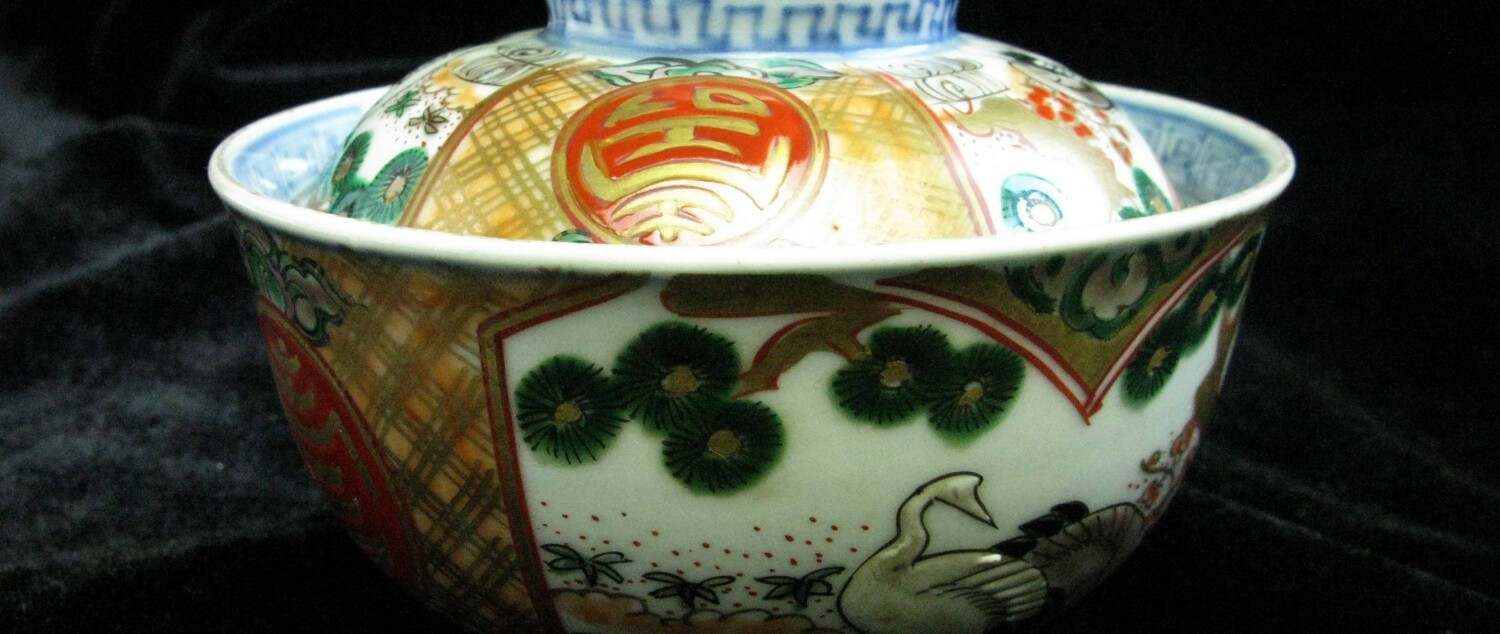

元代陶瓷的造型特征

元代制瓷工艺在我国陶瓷史上占有极为重要的地位。元代的钧窑、磁州窑、霍窑,龙泉窑、德化窑等主要窑场,在前代工基础上,仍继续生产传统品种,景德镇窑在制瓷工艺上有了新的突破。首先是制胎原料的进步,采用瓷石加高岭土的“二元配方”法,提高了烧成温度,减少了器物变形,因而能烧造颇有气势的大型瓷器。其次是青花,釉黑红的烧成,使中国绘画技巧与制瓷工艺的结合更趋成熟,釉下彩瓷发展到一个新的阶段。最后是颜色釉的成功,高温烧成的卵白釉、红釉和蓝釉, 是熟练掌握各种呈色剂的标志,从而结束了元代以前瓷器的釉色主要的仿玉类银的局面。 元代瓷器的造型主要有罐、瓶、执壶、盘、匜和高足杯。罐是元瓷中一种常见的器物,瓶类经梅瓶、玉壶春瓶为常见,碗也是元瓷中常见的器物,有敞口和剑口两种。盘是元代瓷器中主要用器之一,传世品也较其它器物为多。而高足杯是最流行的器型。 元代瓷器的装饰方法有刻、划、印、贴、堆、镂、绘等多种。在元代青白瓷大型器物上,尚多见划花装饰,但这种装饰方法已不占主要地位,盛行的是印花装饰。印花除在枢府器和青白瓷器上大量采用外,红釉与蓝釉器物上也有印花。元青花的纹饰,分主纹与辅纹二类。瓶、罐的腹部和盘心,为主要纹饰,其它为辅助纹饰。常见的作为主题纹饰的有植物,如松、竹、梅、牡丹、莲花、菊花、牵牛花、芭蕉、灵芝、山茶、海棠、瓜果、葡萄等。动物如龙、凤、鹤、鹿、海马、狮子等, 除上述这些纹饰内容外,历史故事题材极为盛行,吉周亚夫细柳营,萧何月下追乾信,蒙恬将军,三顾茅庐等,都被作为元青花瓷器的装饰画面。它与元代戏曲小说和版画的发达有着密切的联系,明清两代瓷器上人物故事内容无疑受到它的重大影响。 元青花的装饰特征是层次多,画面满,但由于处理得当,主次分明,浑然一体,并不给人以琐碎和堆砌的感觉。 元代的青花,时代特点很明确。这时使用的钴料有进口与国产两种:进口料绘画的青花色泽浓艳,釉面有黑色斑点,所谓“至正型”的一类大件青花器,多采用进口料,国产料的青花色调与进口料的浓艳显然不同,没有黑色斑疵,纹饰比较简单草率,多用于小件器物。元代青花瓷器中以高足杯、盖罐、梅瓶、玉壶春瓶、大盘5种造型的器物为多,此外还有觚、葫芦瓶、执壶、扁瓶、水注、小罐、小碗等。其成型、烧造工艺有如下特点: 1.器型多数不是非常对称,大器用手抚之表面凹凸不平,这是由当时生产水平和生产工艺决定的。 2.大罐、琢器由两节或多节分段成型后粘接,底部另接,腹部和底的接胎痕明显。高安博物馆藏云龙纹荷叶盖罐上充分体现出这种成型工艺。“数”字款梅瓶出土时脱底,能见内壁,为直观地了解梅瓶成型工艺提供了条件,其在成型上采用五段四接成型工艺,梅瓶的颈、肩、腹、胫、底分段制作后,再用胎泥粘接成型。 3.瓶、罐等大型器物底部中心处常见一内凹的圆点,在烧制大器时,为防止塌底,需在底部中心或稍偏处放一个用耐火土做成的圆饼或圆圈作支点,圆点就是由此形成的。兽耳盖罐、梅瓶、釉里红开光花鸟罐底部均有此特征。 4.削足处理方法常见底足足端外墙斜削一刀,大器足底宽厚多为挖足,挖足有深有浅。器物圈足不十分整齐,呈弯曲状。大罐、梅瓶突出,底部多有旋痕。 5.大器底无釉,多数带有粘砂痕,底部常见大小不一的釉斑,釉厚处呈鸭蛋青色。 6.大件器物内壁粘接处常不修胎,但也有修胎的。 7.碗类底足中心往往有乳钉状突起。 8.高足杯的杯身与杯把为泥接,杯把足端的圈足厚薄不一。 9.子扣套合结构的盖,采用子扣与器盖先成型后粘接工艺。“射”字款梅瓶的盖、云龙纹兽耳盖罐的盖上能清晰地看见接痕。 10.器物的底部有带火石红的,也有不带火石红的。

元青花的底足有什么特点?元青花本身的底部特征

元青花的底足具有一切古瓷的共性,也有其自身的个性。即元青花本身的底部特征也非整齐划一。早些年也上手过国内部分元青花瓷,时间匆忙,也没有留下特别深刻的印象,反而不如后来陆续收集的图象资料看得真切。故对元青花底足的观察和领悟大多也是得自图象资料,再就是亲自在元代土层采集的瓷片中带底者。以下所论元青花瓷器的底足以至正型为主。所选图片资料均为国内外馆藏品中入藏时间早、有明确档案记录或明确出土地点者,近年入藏而无初始档案或明确出土地点者,虽国家级著名博物馆亦不予选用,以保证讨论材料的真实可靠性。

2

宋代瓷器有哪些?

家里有一个不靠谱的叔公,每天都做着白日梦,总想着有一天天上掉