36万台松下

冰箱在中国召回 松下中国公司被指不力;准备不足 松下服务体系存在缺陷

松下冰箱召回事件

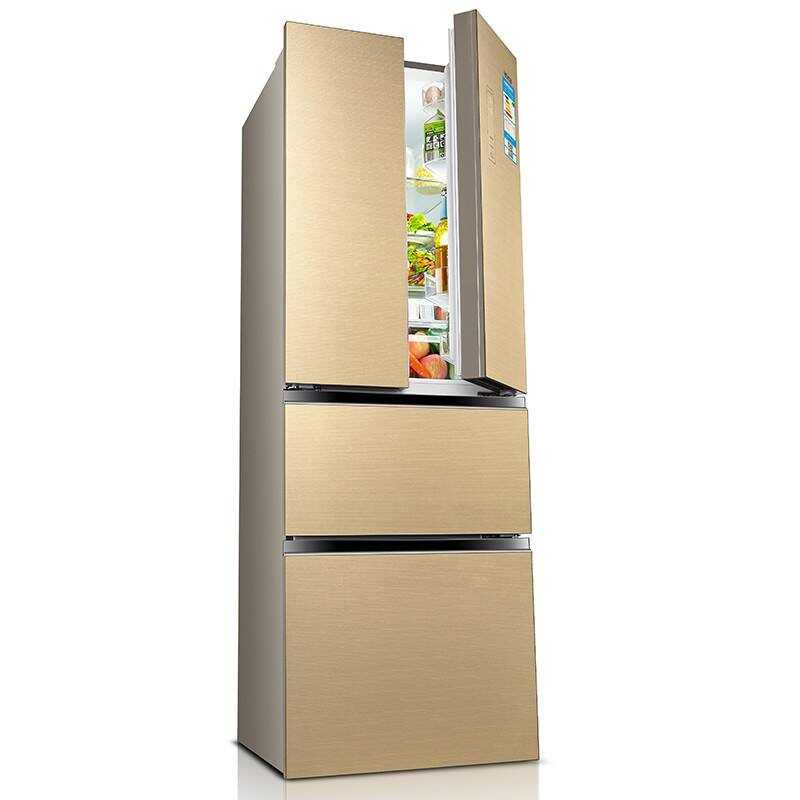

2010年8月4日,无锡松下冷机有限公司宣布,从2010年8月4日起,召回2007年3月到2009年3月期间生产的29个型号松下电冰箱,总计约36.56万台。这是迄今为止国内市场最大的一起家电产品召回事件。被召回的产品是由于零部件因素,在高温高湿环境下可能出现“冷藏室不冷”或“冷藏室过冷”的不正常现象。个别型号的电冰箱在故障状态下长期使用时,在极端情况下会导致冒烟、起火,存在安全隐患。

“没想到咨询电话那么多,”这是松下电器中国营销总公司家用电器社长泽田卓真去年就“松下召回36万台存在安全隐患冰箱”事件向媒体吐露的心声。

这不但是松下在中国市场最大规模的一次产品召回,而且是去年国家质检总局出台《家用电器产品召回管理规定(征求意见稿)》后的国内首宗家电召回。

松下所代表的日本制造,近年来在中国市场上正遭遇持续不断的滑铁卢。此次召回,难以拨通的电话专线和缓慢的受理进程,让松下电器(中国)董事长城阪俊郎三鞠躬致歉的诚意打了折扣。

质量管理体系建设有漏洞

自松下宣布召回36万台问题冰箱后,原本在中国销售情况就不尽如人意的松下冰箱的销售更是迎来了寒冬。

根据调查机构中怡康此前发布的调查数据显示,2010年上半年,松下冰箱在中国市场的占有率不到2%,其在外资品牌的市场份额排名落后于西门子、三星、LG电子等,位列第11位。而2009年同期,松下冰箱在华的市场份额位列第8位。

松下品牌的形象受损,消费者也直接作出反应,来自中怡康零售监测数据则显示:去年第二季度和第三季度,在全国冰箱市场整体分别出现14.7%、17.2%的同比增长时,松下冰箱市场份额不增反降,竟然分别出现了高达-8.1%、-27.5%的同比降幅。与美的、美菱去年三季度同比实现85.3%、23.1%的增幅,形成了鲜明的对比。

从产业属性上看,白电是材料驱动型产业,产业门槛相对较低。自全球金融危机以来,全球原材料价格持续上扬,并处于反复波动状态,这使企业的生产成本居高不下,成本压力空前巨大。

对日本白电产业来讲,市场腹地的相对狭小限制了产业规模,难以通过扩大规模提升总体经济性,因此市场竞争力衰退也就顺理成章。

为了消解原材料价格上涨带来的成本压力,日本企业纷纷采用海外代工的方式,力求通过在海外寻找廉价代工基地冲抵原材料价格波动带来的成本压力。但因为制造业务外包,日系白电企业内部管理也呈现出混乱格局,这正是其白电产业各种“门”事件频发的重要原因。

“除了将更多的家电制造工厂搬到中国,日系家电巨头在中国市场的占有率并没有起色,因为这些工厂更多是作为降低成本的出口生产基地。”在家电观察家罗清启看来,松下作为日本老牌电器公司,发生这样的事,对中国消费者产生的心理冲击可能是巨大的,对同品牌旗下的其他产品或都有消极影响。

他认为,家电召回是一种补偿制度,作为一个负责任的企业,应该回归到工业体系上抓质量,如果产品没有问题也就不需要召回。

家电观察家刘步尘认为,对于国际级的企业来说,出现问题及时召回是负责任的表现。但在具体的召回措施上如果处理不当,不但不能帮助企业扭转形象,还有可能从质量危机发展为诚信危机。“在冰箱这种如此成熟的产品上出现大规模的质量事故是不应该发生的,这已经说明松下在质量管理体系建设方面有漏洞。而从目前的召回情况看,松下显然对于召回的准备不足,其服务体系也存在缺陷”。